昭和22年2月1日のゼネストが宣言されると、GHQは民主化を阻害するとして、ゼネストを主導する伊井弥四郎に中止命令を出します。その時にラジオ放送で涙ながらに発した言葉がこの『一歩退却 二歩前進』と言われています。私も昔NHKのテレビドラマでこのシーンを観ていて感動して、座右の銘としています。若干アレンジをして『一歩後退 されど 二歩前進❢』としていますが。

人生長いこと生きていますと順調な時もあれば谷底の時期もあります。市民講座などでもよく話をさせていただきますが、自分の人生曲線を描いてみるとそれこそ山あり谷あり。最もフラットな人生の方などそうは多くいないと思いますが私などはジグザク曲線でいつも冒頭の自己紹介では「決して褒められた経歴の持ち主では、これっぼっちもないので・・・」かに始まります(-_-;)

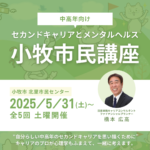

そんな中でももっとも誇りに思っていることはいつも『一歩後退 されど 二歩前進❢』の気持ちを忘れなかったことだと思っています。2025の幕開けとともにまだ日暦の上では2か月しか経過していないに数か月間もの月日や時間が流れたような気がしています。偶然が重なったのか?運命のいたずらなのか?年明け早々に橋本家の家長と自他ともに認めている叔父が高齢のため逝去。三が日から告別式という幕開けでスタートして、1月末には私の職場での会計年度任用職員の更新の話が。前職を規定による定年退職(65歳の誕生日の前日)を13日間早めて3月31日に早期?定年退職を行い翌日の4月1日から現在の職場に勤務して(公務員である会計年度任用職員の任期は4/1~翌年の3/31までのため、4/1には必ず籍を置いていなくてはなりません)3年が経過して4年目を迎えるにあたり、当然立場上、国家予算で運営されていることから本省の指示で予算が削減されたり方針が転換されると職場内の体制も大きく変わりたまたま2025年度はその年度となり私の所属している部署は対象部署になり今回の更新については『公募』を実施いたしました。公募とは人材発掘の一手法。経済の情報化,国際化,多角化によって,職場が従来の人事考課などのやり方で人材を発掘するのはむずかしくなっており,公募によって適材を発掘する必要性が高まっている。特に,変化の激しい業界では,これまでのように順繰りに職場を交代するような方法では,時代のニーズにあった人材配置が不可能になりつつある。職員の自主性と意欲を高める意味でも,近年,人材の公募性を採用する職場がふえており。個人的には賛成であるが、やはりその選ばれる立場に再度自分が置かれるというのも複雑な気持ちである。当然のことながら採用枠は限りがありそこに現在私を含んだ他の同僚たちも参戦?するわけであり、そこに他の応募者も殺到するトイズ式で、事実ハローワークで募集を出した瞬間、わずか1時間も経過していないのに数十人からの応募の電話があり、その数本の電話を取るときの心の葛藤もこれまた大きな経験であると感じながら受けていました。契約スタッフや派遣スタッフさんなどは任期が決まっている中で常にこのような思いで契約を更新しているのだなぁ~と思いつつ、定年退職までずっと正社員という少なくても雇用の身分保障がされていた環境に身を置いていたものにとっては、精神的にド~ンとくるものがありました。中高年のセカンドキャリアの支援をしていますがやはり『年齢』という壁はなかなか高い障害物の一つだなとも感じていました。当然のことながら他にもいろいろハローワークで職業相談をして紹介状を発行していただきまして面接にも挑んだ職場もありましたが、面接で言われたことは、無職場の他のスタッフとの年齢によるギャップというか、接し方というか、上司となる方も悩みの種のような発言も・・・。あとは年齢による足切りで選考にも進めなかったりで、少なくても求人票に書かれている『望ましい資格』の全てをクリアしていても『お祈りメールやお祈りレター』をいただいた時のショックは幾つになっても精神的にド~ンときますね。( ;∀;)確かに今年で68歳になりますし「いい加減に年金もらって引退せよ」と言われても返す言葉はないのですが、私が選考に漏れたことで、新たに職を求めている人がその職に就けたならそれはそれでうれしいことだとも思ってます。

そんなこんなでまだまだ就活も続いていますが結果は、最終的にお知らせいたします。今のところ連敗の数を積み重ねていますが、どんな時でも『一歩後退 されど 二歩前進❢』の気持ちを忘れずにいます。今は一歩後退している。されど必ず二歩前進して見せる❢この気構えだけで67年間生きてきたので。